El espejismo del ingreso a la OCDE El espejismo del ingreso a la OCDE

No bastaron las decenas de tratados de libre comercio, espejismos del crecimiento desde los albores de la última década del siglo pasado. Cruzado el umbral del milenio, y en medio del tráfago y claustrofobia de los gobiernos de la Concertación, la apuesta cambia de matiz y enfila hacia el desarrollo, conceptualizado no como un salto en la calidad de vida nacional sino como matrícula en los clubes económicos internacionales. Con las credenciales de todos los reales y posibles TLCs sobre la solapa, que poco o nada han servido para el desarrollo nacional, los gobiernos de la Concertación postulan ahora al club de las naciones desarrolladas, aquellas que han hecho de la seguridad social, del Estado de bienestar su marca de nacimiento. El maternal gobierno de Michelle Bachelet y su profusión de bonos y subsidios son créditos que suman puntos para el ingreso en aquel exclusivo círculo. Los recursos del cobre de la estatal Codelco ya han colocado a Chile en las puertas de un nuevo club.

La apuesta es ahora la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), entidad compuesta por los países más ricos del mundo. Una cofradía muy exclusiva, a la que pertenecen las naciones de Europa occidental (varias del Este están excluidas), Japón, Estados Unidos, Canadá, además de Australia, Corea y Nueva Zelanda. Pero también ha admitido a ciertas curiosidades, como Turquía y México. No está Rusia, India, China, ni Brasil: los llamados BRIC.

Atrás quedaron el TLC con Estados Unidos, el acuerdo con la Unión Europea, los TLC con China, India, Corea, Japón. Atrás quedaron los casi 50 acuerdos comerciales con naciones de todos los continentes. Como si la apertura comercial chilena fuera ya una etapa superada, o sus beneficios estén hoy al alcance de la mano de la población. Porque el siguiente paso es ir más lejos: obtener la certificación de país desarrollado. Y con ciertos cálculos, puede hacerse el ejercicio. El año pasado, Chile tuvo un producto per cápita de 14.600 dólares (sobre los ocho millones de pesos anuales, o unos 670 mil pesos mensuales), lo que ubicó al país, por primera vez en la historia, como líder latinoamericano en este registro. Esta marca (el país ocupa el lugar 54 del ranking mundial) ha llevado al sector privado y a las autoridades a no ocultar su orgullo: Chile podría llegar de aquí a cinco años -y si la crisis no dice otra cosa- a tener un producto per cápita de 20 mil dólares anuales, lo que lo facultaría para ingresar al exclusivo club de las naciones consideradas desarrolladas. Pero ésta no es la única característica del desarrollo.

La última ampliación de la OCDE data de 2000, cuando se incorporó Eslovaquia. Antes había ingresado Japón, Australia, Nueva Zelanda y México, entre otros. Pero en 2007 se iniciaron conversaciones bastante serias para una extensión mayor del club. Desde entonces, han postulado cinco candidatos, entre los que están, además de Chile, Estonia, Eslovenia, Rusia e Israel. Documentación de la propia OCDE destaca a Chile y Estonia como futuros miembros por contar con estándares de desarrollo financiero, salud, educación, transporte y comercio acordes con los estándares de los países fundadores.

¿OCDE neoliberal?

Pero la ampliación seguirá adelante. La OCDE estudia también las candidaturas de los BRIC -Brasil, Rusia, India y China, motores de la economía y el comercio mundial-, lo que cambiaría totalmente los rasgos del exclusivo club. No sólo por la magnitud de estos eventuales nuevos socios, sino por las diferencias en sus sistemas económicos y estructuras sociales y políticas. Si nos preguntamos por la condición de Chile para merecer el rótulo de país desarrollado miembro de la OCDE, podemos también nombrar a Brasil, China e India, portentosas economías pero con estructuras sociales claramente subdesarrolladas. La diferencia entre un país como Suiza, Dinamarca o Japón con China, India… y también Chile, salta a la vista.

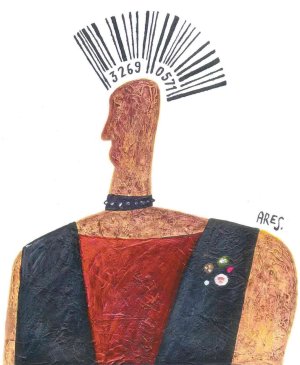

Tal vez muchas áreas sean bastante discutibles para un observador no chileno, pero hay una en la que Chile calza a la perfección. Una de las misiones que subraya la OCDE es impulsar la economía de mercado. En esta zona, Chile ha destacado como campeón. Y ésta es la hebra que ha seguido la ampliación de la OCDE, un sendero que arriesga hacerla perder sus condiciones iniciales, tan centradas en la protección social. Se trata del hilván económico denominado globalización, que integra la desregulación de los mercados, de los flujos de capitales, del intercambio de mercaderías, de inversiones. Es lo que entendemos como globalización neoliberal. Y Chile, repetimos, ha sido pionero en este terreno. Tanto que su institucionalidad económica se apoya en estas bases.

La ampliación de mercados, su desregulación y globalización ha marcado el devenir -y últimamente también hundimiento- de la economía mundial en las últimas décadas. Esta extensión económica, a través de inversiones extranjeras (de los países ricos en los menos ricos y pobres) y del comercio exterior, se ha levantado como el gran paradigma económico. Un fenómeno que lo hemos podido ver en la multiplicación de tratados de libre comercio, en la dirección que sigue la OMC (Organización Mundial de Comercio), o en la ampliación de la misma Unión Europea. La hinchazón de la OCDE responde a esta misma lógica: más mercado.

La inclusión de Chile, pero especialmente de los BRIC, en la OCDE, sólo tiene esta respuesta. No se están incorporando estos países por sus estándares de calidad de vida, de protección social. Se les está incluyendo por su condición de grandes mercados y, en el caso de nuestro país, por sus características neoliberales. Tras este trance, la OCDE ya no estará inspirada por su espíritu inicial. Por mucho que se escriban documentos sobre la calidad de la educación y del empleo, tras la gigantesca ampliación lo que predominará será una visión neoliberal de la economía y del Estado.

Una realidad que ya tensiona a los miembros fundadores. Los partidos de derecha de todos los países europeos buscan reducir los aportes para seguridad social, tratan de acercarse a modelos cada vez más neoliberales. Una nueva OCDE neoliberal sería también un nuevo paradigma para el desarrollo del siglo XXI.

De los TLCs

a la protección social

Pero el discurso de protección social aún inunda los documentos y declaraciones de la OCDE. Es cierto que a Chile se le aceptaría por su producto per cápita anual y su apertura y desregulación económica, pero también, dice la profusión de papeles, por sus avances sociales. Un tono discursivo que está íntimamente relacionado con el matiz que han tenido los gobiernos de la Concertación. Si hace unos diez años todo era crecimiento económico, hoy es protección social y transparencia, ambos temas fundamentales para el ingreso a la OCDE. Hablamos, claro está, de discursos políticos.

A diferencia de los anteriores gobiernos de la Concertación, cuyos discursos y acciones se apoyaron en el crecimiento económico y en la ampliación de mercados -podemos recordar que la inversión extranjera y la suscripción de tratados comerciales copaba entonces la agenda económica-, el de Michelle Bachelet se ha orientado hacia los programas sociales que han tenido como objetivo a la población de menores ingresos. Esta acción, derivada de los recursos obtenidos principalmente del cobre de Codelco (que es, podemos añadir, la herencia estatal y la anomalía de un modelo de libre mercado) ha ido también acompañada de la publicación de estadísticas cuya objetividad no pocas organizaciones nacionales ponen en duda. De partida, está la medición del nivel de pobreza. Un escaso trece por ciento, en circunstancias que muchos países de la OCDE también ostentan guarismos similares. ¿Truco? ¿Engaño? ¿Metodologías distintas? Tal vez todo eso y más.

Chile rinde exámenes para ingresar al club. Asuntos como la transparencia pública van en esta dirección. Otros son elevar los estándares estadísticos en materias presupuestarias, legislativas, institucionales, económicas y sociales. Aspectos relacionados con el respeto al medioambiente en las decisiones empresariales; con la concentración y colusión de mercados; con los derechos de los consumidores, debieran revisarse en este proceso de postulación. Pero también la brecha salarial. Si en Chile el diez por ciento de la población más rica gana 29 veces más que la más pobre, en los países de la OCDE se reduce a sólo nueve veces.

La pregunta es si se mantendrán estas exigencias a los nuevos socios. No sólo a Chile, sino a Brasil, China, India, Rusia. De lo contrario, ingresar a la OCDE sólo nos otorgará una nueva e inútil credencial.

El ingreso de Chile a la OCDE responde a un programa comunicacional, a una estrategia discursiva de la Concertación. Es la continuación del anterior relato acerca de “la inserción chilena en el concierto internacional”, del paso a “las grandes ligas”, del “Chile, país modelo” para la región y el mundo. Bien podemos recordar toda la retórica sobre la suscripción de los tratados comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos. Nos acordamos de la retórica, porque de los efectos en la economía nadie se ha hecho cargo. Tras este proceso de inserción comercial, de ingreso en las grandes ligas, la economía chilena se contraerá este año más de un punto en tanto la tasa de desempleo oficial ya ha superado el diez por ciento. ¡Más de un millón de desocupados, y dos millones entre desempleados y subempleados!

Reproducción y retroalimentación

de la desigualdad

La OCDE se ha caracterizado por su énfasis en la protección social, que es también la equidad. Pero los estándares chilenos avanzan en un sentido contrario. Dice la CEPAL: el ingreso en Chile se duplicó desde 1990 a 2007, pero el 20 por ciento más rico de la población supera en más de trece veces el ingreso del 20 por ciento más pobre. Si una familia pobre vive o sobrevive con 200 mil pesos al mes, el promedio del grupo de los más adinerados goza de dos millones 600 mil. Una relación que ha ubicado a Chile entre los diez países más desiguales del mundo.

Esta escandalosa desigualdad se reproduce y se retroalimenta mediante el sistema educacional: una formación para ricos y otra para pobres. Es lo que expresa la prueba Simce, la PSU y también la PISA, el examen sobre resultados de la educación que realiza internacionalmente la OCDE. La última medición de la prueba PISA no hizo otra cosa que certificar las desigualdades y baja calidad de la educación ante el escenario mundial. Aun cuando en 2006 hubo un evidente avance en la comprensión de lectura respecto a la prueba de 2000, con un puntaje cercano a la media internacional, aquello no se repitió en ciencias: los chilenos estuvieron 23 puntos por debajo de la media internacional, en tanto en matemática a 43 puntos de la media.

La comparación de estos resultados con el desempeño de los jóvenes de los países desarrollados revela una brecha abismal. En Chile, sólo el 1,8 por ciento de los estudiantes ha logrado un desempeño alto en ciencias, que es la competencia suficiente para resolver problemas cotidianos empleando conocimientos científicos o de relacionar estos problemas con sus conocimientos científicos, en tanto sí lo hacen el veinte por ciento de los jóvenes finlandeses y uno de cada seis neocelandeses.

El gobierno ha argumentado que los estudiantes chilenos han obtenido un rendimiento más alto que los países latinoamericanos que rinden la prueba PISA. Un resultado que no significa que Chile esté a la altura de los países europeos y desarrollados. Con 442 puntos en comprensión de lectura, está cerca de Turquía (447), que es miembro de la OCDE, pero le separa un abismo de los primeros países de este ranking, como Corea (556) y Finlandia (547). Entre 53 países, Chile apareció en el lugar 35.

En ciencias y matemática el resultado ha sido peor. Si el puntaje máximo lo obtuvo China (Taipei), con 549 puntos, Chile apareció en el lugar 43 con sólo 411 puntos. Otro latinoamericano, que no aspira a ingresar al exclusivo club, Uruguay, superó a los estudiantes chilenos.

Chile, campeón de la macroeconomía, de la apertura comercial, de las ganancias empresariales y la concentración de los mercados. Chile, líder en la desigualdad en la distribución de la riqueza y de la educación: un historial que no se borrará con la credencial de miembro de la OCDE.

PAUL WALDER

(Publicado en Punto Final, edición Nº 689, del 10 al 23 de julio, 2009. Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl) |