Documento sin título

Buscar |

|

|

último Editorial |

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

Publicidad del Estado |

El fallo de la Fiscalia

|

Regalo |

|

|

Por el dólar barato Por el dólar barato

Festín del consumidor

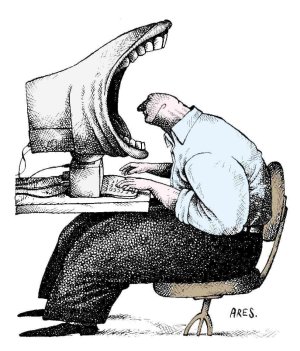

Estamos en medio de la euforia. Del gobierno, los operadores financieros y los consumidores, que según una encuesta elaborada por La Tercera Opina y la Cámara de Comercio de Santiago han llevado sus expectativas a niveles no conocidos. El índice de confianza del consumidor, que también es el nombre del indicador, alcanzó en septiembre el mayor nivel desde que se creó esta herramienta. La gran fiesta del retail, del consumo de masas, está en su clímax.

Uno de los síntomas más visibles de la efervescencia del consumo es la importación y comercialización de automóviles nuevos. En lo que va del año, este sector no sólo ha superado con creces las ventas de coches nuevos registradas en 2009, sino que se establecerá una nueva marca histórica. Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile, hasta finales de agosto los importadores habían vendido más de 173 mil unidades, que es la cantidad total del año pasado, por lo que sus proyecciones para diciembre llegan a unos 280 mil vehículos. Nada menos que ¡un 60 por ciento más que el año pasado!

Lo que sucede con la venta de automóviles es una muestra, tal vez amplificada, de lo que ocurre en otras áreas del comercio, sector que impulsará el carro de la economía este año. Las proyecciones estiman que el consumo de los hogares y la inversión marcarán la pauta, con un aumento de las ventas del comercio en torno a un diez por ciento, la más alta de los últimos diez años. Son los bienes de consumo durables los que marcan el ritmo, que también rompe todo tipo de récords. Durante el segundo trimestre del año la venta de este tipo de bienes creció un 47 por ciento, impulsada en gran medida por los televisores digitales. Pero más que un momento, parece ser un proceso: para el tercer trimestre del año, la Cámara de Comercio de Santiago estima un aumento de estas ventas del 30 por ciento.

Si miramos las ventas de los supermercados, en julio pasado crecieron más de un 8 por ciento, con especial énfasis en los productos no alimentarios, que aumentaron casi un diez por ciento. Y si observamos la evolución de las importaciones, éstas han venido aumentando durante todo el año, proceso que con seguridad se mantendrá durante los meses siguientes. Si comparamos las importaciones de agosto pasado con las de agosto de 2009, la cifra es clara: crecieron casi un 50 por ciento.

Este dinamismo del consumo de bienes durables importados y de la inversión como efecto de la reconstrucción de los daños del terremoto de febrero, tiene sus referentes en las grandes cifras económicas, que han sido celebradas como suceso histórico por quienes manejan las finanzas. Así, el índice de actividad económica de agosto creció un 7,6 por ciento, la mayor expansión desde 2004. Con el comportamiento que lleva en estos momentos la economía, las proyecciones oficiales para el año apuntan a un crecimiento del PIB para 2010 de 5,1 por ciento, el que aumentaría para 2011.

Y hay otro anuncio para la euforia del establishment: la creación de empleos ha alcanzado desde abril niveles históricos, lo que está evidentemente asociado al proceso de reconstrucción. Aun cuando tenderá necesariamente a moderarse durante los próximos meses, no deja de ser relevante la creación de empleos durante el año, los que se estiman en unos 330 mil.

Negocio para la banca

¿Qué pasa? ¿Hacia dónde va la economía chilena? ¿Cómo se financia este verdadero festín del consumidor? Por una parte, está el menor desempleo, pero principalmente hay factores financieros: el aumento de los créditos bancarios y la devaluación del dólar. Porque el boom en el consumo se expresa principalmente en los bienes importados. Los créditos han comenzado a reactivarse tras la contracción del año pasado. Según información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en agosto los créditos de consumo de la banca aumentaron, en promedio, casi nueve por ciento en relación a un año atrás. El crecimiento fue impulsado por las deudas de las tarjetas de crédito, que crecieron en ese período en 25 por ciento.

La devaluación del dólar y de otras monedas abarata los bienes importados. Este factor objetivo, sumado a otros más subjetivos estimulados por la industria del retail y el consumo de masas, ha generado esta euforia de compras. En un año, desde septiembre de 2009 a septiembre pasado, el dólar observado ha bajado de 549 a 493 pesos, tendencia que se ha mantenido este mes. Hacia la segunda semana de octubre, el dólar había llegado a 482 pesos. En poco más de un año, la divisa ha caído más de doce por ciento. Y algo similar ha ocurrido con el euro: durante el mismo período ha perdido casi un 20 por ciento de su valor respecto al peso chileno.

Exportadores en alerta

En economía, nada es regalado. Esta importante fortaleza del peso respecto de las más fuertes divisas internacionales ha puesto nuevamente en el centro de la agenda económica no sólo la vieja polémica sobre el tipo de cambio y la competitividad del sector exportador, sino también el ingreso al país de capitales especulativos.

Como es habitual tras la apreciación del peso, los primeros en protestar han sido los exportadores. Pero no todos, sino los productores de fruta y los agricultores. Porque el grueso de los exportadores, conformados por grandes corporaciones que explotan recursos naturales, parecen gozar de muy buena salud y buenos precios. En Chile, al hablar de sector exportador, hablamos básicamente de la gran empresa. La gran minería y la industria forestal. Tanto, que sólo cinco corporaciones condensan más de un tercio del total de las exportaciones. Codelco, Minera Escondida (BHP Billiton), Doña Inés de Collahuasi (Xstrata, Anglo American y Mitsui), Celulosa Arauco y Constitución (Grupo Angelini) y Minera Los Pelambres (Grupo Luksic) tienen más del 30 por ciento de las exportaciones chilenas, las que suman una media anual de más de 60 mil millones de dólares. Las pymes y algunas manufactureras, como las textiles, hace tiempo que renunciaron a los mercados externos, barridas por los productores asiáticos de bienes de muy bajo costo. Hoy, sin ninguna capacidad exportadora, subsisten a duras penas en el mercado interno. En cifras gruesas, puede afirmarse que más del 90 por ciento del total de las exportaciones las realiza la gran empresa.

Torrente del capital especulativo

La fruición consumidora está hoy impulsada por una anomalía económica. Un proceso que puede conducir a graves desequilibrios y complicar a muchas economías nacionales, entre ellas la chilena. Pero se trata también de un fenómeno tan propio del poderoso capitalismo financiero que es muy poco lo que pueden hacer los bancos centrales o los gobiernos para intervenir directamente en el tipo de cambio. Es la guerra por los mercados combinada con la especulación monetaria la que coloca a las economías en este renovado trance.

Hay una excesiva oferta de dólares, que rebaja en el mercado nacional su valor. Por un lado está el alto precio del cobre y de otros commodities, los que se mantendrán en estos niveles por unos años, lo que genera un fuerte ingreso de dólares. Y están también las más altas tasas de interés en Chile respecto a otras economías, lo que actúa como incentivo para todo tipo de especuladores internacionales. Toman préstamos fuera, y hacen los depósitos atraídos por las mejores tasas de interés en Chile. Es éste uno de los factores que explica el supuesto aumento de los flujos de inversión extranjera. Supuestos, decimos, porque estos no están orientados a actividades productivas, sino a inversiones de corto plazo que tras obtener rentabilidad vuelan a otro mercado que parece más atractivo. Si este año ha marcado un récord en ganancias para la Bolsa chilena, una coyuntura diferente podría, de la noche a la mañana, generar la tendencia contraria.

Durante el año en curso Chile ha vuelto a liderar en Latinoamérica -con excepción de los paraísos fiscales-, los ingresos de capitales extranjeros. En el primer trimestre del año entraron al país casi seis mil millones de dólares, cifra que es un 50 por ciento mayor que la del año anterior. Pero estos capitales, tradicionalmente denominados “golondrina”, saldrán sin mayores problemas cuando las oportunidades sean mejores en otras latitudes. El único efecto que generan, además de ganancias para los especuladores, es el actual desequilibrio en el tipo de cambio y, de mantenerse por un largo plazo, en la balanza comercial.

La complejidad y los reacomodos en la economía mundial tras la crisis han generado los actuales desequilibrios en las monedas, los que han sido interpretados como un fenómeno forzado por las grandes economías. Porque la búsqueda o el mantenimiento de mercados ha conducido a un debilitamiento generalizado de las grandes monedas. No se trata sólo del dólar, sino del euro, el yuan chino y el yen japonés. De ese modo, estas economías incentivan sus exportaciones y, a la vez, el crecimiento económico.

Durante las últimas semanas ha habido claros ejemplos de intervenciones de bancos centrales para mantener devaluadas sus monedas. Lo hizo el Banco de Corea, el japonés, lo hace China, en clara señal de la dirección que puede tomar esta nueva política económica. Hace unas semanas el Banco de Japón intervino por primera vez en seis años el mercado cambiario para depreciar el yen, que durante los últimos seis meses se había apreciado respecto al dólar en un 14 por ciento (más que el peso chileno respecto al dólar). La intervención del Banco Central japonés fue impresionante: 200 mil billones de yenes, o 230 mil millones de dólares. Aunque la reacción del mercado cambiario fue mínima -el yen se depreció apenas 2,5 por ciento-, lo importante fue el mensaje orientado hacia otras economías: Japón está decidido a mantener vivas sus exportaciones. Recursos no le faltan a la tercera economía del mundo para desatar una guerra comercial.

Brasil ha enviado señales menos agresivas, pero igualmente claras. El ministro de Finanzas, Guido Mantega, ha hablado de una “guerra devaluatoria”, la que amenaza el equilibrio de la economía mundial. Un fenómeno, dijo, que los organismos financieros internacionales, como el FMI, no están atendiendo. Si los flujos de inversión desde Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y el Reino Unido cambiaran de dirección tan sólo un uno por ciento hacia los países emergentes, ello representaría entradas adicionales de hasta 485 mil millones de dólares, lo que alteraría sus equilibrios monetarios. El exceso de divisas lleva a la revaluación de sus monedas nacionales, lo que conduce a una pérdida de competitividad y a un menor crecimiento económico. Una guerra comercial global sería no sólo un caos para los países menos preparados para intervenir sus monedas, sino también el fin del fair-play del libre comercio, tan defendido por entidades como la Organización Mundial de Comercio.

Brasil intentará en las próximas semanas instar a los países emergentes a actuar de forma coordinada para evitar este proceso de devaluación de las monedas de las grandes economías. Una de las acciones es elevar los impuestos a los ingresos de capitales de corto plazo, que en Brasil han subido desde un dos a un cuatro por ciento, y solicitar a las grandes economías estimular el gasto público para aumentar el consumo interno. De este modo, sus productores no dependerían tanto de los mercados externos.

Chile es también el paraíso del libre mercado en este ámbito. Porque en flujos de capital, existe una verdadera puerta giratoria: los especuladores pasan por esa puerta como Pedro por su casa. ¿A quién le debemos tal legislación? Esta fue una de las concesiones que hizo el gobierno de Ricardo Lagos cuando negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Que Chile sea el país que lidera el ingreso de capitales especulativos es porque las condiciones para la especulación son óptimas en estas latitudes

PAUL WALDER

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 720, 15 de octubre, 2010)

punto@interaccess.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

|

Punto Final

|