Documento sin título

Buscar |

|

|

Ultima Editorial |

|

|

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

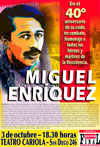

Acto Miguel Enríquez |

|

Regalo |

|

|

Derecha elogió masacre de Iquique Derecha elogió masacre de Iquique

LA marinería transportando las ametralladoras pesadas en Iquique.

La masacre del 21 de diciembre de 1907 en Iquique ha sido probablemente la peor matanza de la historia de la Humanidad en tiempos de paz; tanto por el ánimo homicida (el general Silva Renard calculó en siete mil el número de personas a ametrallar), la cantidad de asesinados (se calculan en alrededor de dos mil), el corto tiempo que se empleó para la atrocidad (se estima en tres minutos; según el parte de Silva Renard, treinta segundos), como por el talante completamente pacífico de sus víctimas.

Sin embargo, la derecha de la época cohonestó absolutamente la barbarie, mostrando una total inhumanidad y desprecio. Así El Mercurio, en su editorial del 28 de diciembre, señaló que “es muy sensible que haya sido preciso recurrir a la fuerza para evitar la perturbación del orden público y restablecer la normalidad, y mucho más todavía que el empleo de esa fuerza haya costado la vida a numerosos individuos (…) el Ejecutivo no ha podido hacer otra cosa, dentro de sus obligaciones más elementales, que dar instrucciones para que el orden público fuera mantenido a cualquiera costa, a fin de que las vidas y propiedades de los habitantes de Iquique, nacionales y extranjeros, estuvieran perfectamente garantidas (sic). Esto es tan elemental que apenas se comprende que haya gentes que discutan el punto”.

Además, el 4 de enero de 1908, frente a una amenaza de huelga general destinada -entre otras cosas- a obtener del poder público la separación y castigo del general Silva Renard y del intendente de Tarapacá (Carlos Eastman), El Mercurio se preguntaba: “¿Cómo podría el gobierno acceder a un castigo de funcionarios que han cumplido su deber?”.

Por su parte El Diario Ilustrado, luego de lamentar las muertes producidas, indicó: “Es lógico suponer que si tan dolorosas medidas se vieron obligados a tomar (las autoridades civiles y militares de Iquique), no quedaba otro arbitrio para el mantenimiento del orden público, obligación primordial de los gobiernos en las comunidades civilizadas. Y si así fueran las cosas, como lo creemos, sofocando las inclinaciones de la piedad, debemos convenir una vez más en que el orden público debe ser mantenido con cualesquiera sacrificios” (26-12-1907).

Incluso El Chileno -el diario de mayor circulación de la época- que había informado favorablemente sobre las modestas peticiones de los huelguistas del norte, expresó que “la autoridad militar cumplió su tristísima misión” (26-12-1907).

COMPLICIDAD OLIGARQUICA CON LA MATANZA

El debate parlamentario sobre la masacre reflejó también la complicidad y satisfacción con la matanza de la generalidad de la oligarquía. De este modo, el ministro del Interior, Rafael Sotomayor, no solo la justificó como “inevitable para cumplir el deber de mantener el orden y de dar garantías a las vidas y a las personas (sic)”, sino que hizo, además, un encendido elogio de sus autores, frente a las duras críticas hechas por solo cuatro parlamentarios: “¿A qué conducen, pues, las expresiones ofensivas contra las autoridades que libertaron al pueblo de Iquique de los desmanes de turbas inconscientes contra la propiedad y la vida de los ciudadanos? (…) Ellos, impidiendo ese movimiento subversivo, han salvado al país de una vergüenza y de futuras complicaciones internacionales (…) el instinto de conservación social (de los diputados críticos) debería inducirlos a elogiar y aplaudir su conducta, como un estímulo y un ejemplo digno de imitarse por parte de aquellos a quienes la sociedad ha confiado la defensa de su vida e intereses” (Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados; 2-1-1908).

A su vez, el diputado liberal Luis Izquierdo Fredes postuló que los huelguistas planteaban una grave amenaza sobre Iquique y que un desastre “fue evitado por la acción de las fuerzas del ejército, comandadas por un jefe, el general Silva Renard, que inspiraba -e inspira- universal confianza por su inteligencia y por sus antecedentes militares. Fue evitado a costa de sacrificios dolorosos, extremadamente dolorosos que no hay objeto ni ventaja en exagerar. Si se llegó a ese desenlace extremo, ¿cómo podríamos suponer que el general Silva Renard y los jefes que le acompañaban deseaban y buscaban el exterminio del pueblo?” (Boletín de la Cámara; 4-1-1908).

El también liberal Jorge Valdivieso Blanco señaló que dicho general “se vio en la necesidad de usar de la fuerza: el resultado de esa contienda lo lamento yo personalmente, la Cámara y el país entero” (Boletín; 27-12-1907).

Hubo cuatro honrosas excepciones: los diputados Daniel Espejo (radical), Arturo Alessandri (liberal) y, sobre todo, los demócratas Bonifacio Veas y Malaquías Concha. Veas condenó “la salvaje matanza de trabajadores consumada en la ciudad de Iquique”; y reprobó duramente al gobierno porque ante los reclamos del pueblo “responde con el asesinato en masa de infelices obreros. ¡Esto indigna, esto subleva! ¿Quién puede contemplar tanta barbaridad con sangre fría, con ánimo tranquilo? ¡Ah! señor presidente, la matanza de Iquique es una sangre que no puede prescribir. ¡Esa sangre no prescribe!” (Boletín; 28-12-1907).

Malaquías Concha, quien iba en barco y recaló en Iquique después del 21, denunció que “sobre diez mil obreros inermes se disparó con ametralladoras, no por espacio de treinta segundos, como dice el parte, sino que esta espantosa carnicería ¡duró por lo menos tres minutos! ¡Se formaron montañas de cadáveres que llegaban hasta el techo de la Escuela Santa María! ¡Horrorícese la Cámara!”; y señaló que los sucesos de Iquique “son un estigma de vergüenza y oprobio para nuestra patria; acontecimientos que pasarán a la historia, señor vicepresidente, en condiciones más ominosas que las legendarias matanzas que nos refiere la historia de los primeros cristianos, que el legendario incendio de Roma atribuido a Nerón, que la matanza de San Bartolomé atribuida a los católicos contra los protestantes (…) que las matanzas que hoy mismo se llevan a cabo en Turquía, contra los cristianos, en Rusia contra los judíos” (Boletín; 30-12-1907).

A su vez, Daniel Espejo condenó al gobierno que “responde a balazos al pueblo, dejando en el campo la carnicería más abominable” (Boletín; 27-12-1907). Y Alessandri, con mucho menos énfasis, cuestionó también la actuación de las autoridades basándose en las propias explicaciones oficiales: “El hecho es que el general Silva Renard (…) procedió únicamente en vista de esas banderolas y griterías (de los huelguistas), a hacer disparar durante medio minuto las ametralladoras sobre el pueblo. Es decir, que en ese medio minuto se dispararon cinco mil tiros sobre una masa de ciudadanos que hasta ese momento estaban ejercitando un derecho que garantiza la Constitución del Estado: el derecho de pedir aumento de salarios y mejores condiciones para la vida (…) Ateniéndonos al parte oficial del general Silva Renard, la conducta observada por la fuerza pública no está justificada” (Boletín citado). En todo caso, las críticas de Alessandri parecen más bien producto de un oportunismo político, si consideramos que en sus gobiernos ordenó (Seguro Obrero) o sancionó (San Gregorio, La Coruña y Ranquil) cuatro grandes masacres…

DESPRECIO POR EL PUEBLO

Posteriormente, la mayoría de la Cámara evitó luego que se votara una interpelación al ministro del Interior presentada por Veas, Concha y Alessandri. Cada vez que se veía el tema, los diputados dejaban sin quórum el hemiciclo. Incluso el diputado Luis Izquierdo llegó al extremo de la crueldad, al plantear el 6 de febrero que “concluyamos una vez con este asunto (de Iquique) que está demasiado fiambre” (Boletín). El mismo Izquierdo que el 4 de enero había admirado la frialdad y premeditación con que se había hecho la masacre, al sostener que los oficiales que habían ordenado la matanza “han cumplido su deber, el más amargo, el más cruel de los deberes que pueden corresponder a hombres de corazón y de honor. Y mientras no se nos pruebe -lo que no se nos probará- que ha habido de su parte imprudencia, impremeditación, arranques de cólera, algo que revele el abandono de la calma y de la serenidad, propias de la hora, debemos inclinarnos con respeto delante de ellos” (Boletín).

Esta extrema inhumanidad se combinó con la más arrogante soberbia y las más absurdas contradicciones, en los “análisis” de la sociedad chilena efectuados por el ministro del Interior, Rafael Sotomayor, con ocasión de los debates parlamentarios sobre Iquique. Primero pretendió negar la existencia de clases sociales en Chile: “Aquí no hay más que una clase social (…) Creo que en nuestro país, más que en ningún otro que yo sepa, hay manifestaciones elocuentes que no existen opresores ni oprimidos” (Boletín; 2-1-1908). Acto seguido reconocía la existencia de clases, pero sostenía que ello no era producto de las leyes: “Abrase la ley de presupuestos y véase donde hay algún ítem o partida que signifique algo en beneficio exclusivo de la clase acomodada”. Luego, señalaba que eran tan hondas las diferencias de clase social, que hacían que eventuales incitaciones a la sedición constituyeran o no delitos, en la medida que se dirigían a las clases altas o populares: “El diario La Epoca es un periódico que tiene entre sus lectores alguna gente inconsciente y ha publicado noticias falsas para incitar al pueblo a la venganza; pero no son lo mismo los periódicos que están llamados a circular en las clases altas de la sociedad, aunque ellos hablen de sedición. Esos artículos no hacen mayor daño (…) No pasa lo mismo con el pueblo que discierne poco y que, fácilmente, se puede sentir animado para subvertir el orden público” (Boletín citado).

Posteriormente, Sotomayor planteaba que los obreros salitreros eran privilegiados respecto de los patrones: “En las relaciones entre trabajadores y patrones en las salitreras existe la ley del embudo. La responsabilidad pesa sobre los patrones; pesan también sobre éstos las exigencias muchas veces desmedidas y los caprichos del trabajador. Este abandona la faena cuando se le antoja por cualquiera causa o por cualquier pretexto. El patrón no puede impedirle que se retire; y en cambio cuando quiere hacerlo irse, no puede decirle: ‘Váyase, porque no me conviene’. Necesita contemporizar con el trabajador, tolerarlo, aun cuando ocurra, en más de un caso, que ese operario sea un hombre díscolo, un elemento de discordia, un elemento revolucionario. ¿Existe una condición igual para unos y otros? No, señor presidente (…) Se dice que el patrón se impone al trabajador, y es al revés, el operario es quien se impone al patrón”. Por ello, Sotomayor abogaba por la igualdad a favor de los patrones: “Hay que procurar que patrones y operarios queden en un mismo pie de igualdad. En esto debe empeñarse, con criterio de justicia y de equidad, el legislador (…) Porque si no queremos que haya en el país clases privilegiadas, no convirtamos tampoco en privilegiada a la clase obrera” (Boletín; 30-12-1907).

ARROGANCIA DE SOTOMAYOR

Pero Sotomayor llegó a la más increíble y absurda contradicción cuando sostuvo en su argumentación que las clases bajas de la sociedad chilena eran, a la vez, miserables y privilegiadas: “Si hay un pueblo que no tenga derecho a quejarse por esta causa (material) es precisamente el chileno, al que no le faltan recursos para la satisfacción de sus necesidades más premiosas y aun de las que no lo son en cierta manera. A su disposición están con este objeto los dineros del Estado y de la sociedad dispuesta siempre a socorrerlos en una forma desproporcionada a su peculio con numerosas instituciones industriales, sociales y de beneficencia, hasta con actos de virtud que no son muy conocidos en otras partes del mundo (…) ¿cuántos millones destina el presupuesto a aliviar a la gente desvalida de las clases populares? ¿Cuántas sociedades de jóvenes, de caballeros, de señoras no hay dirigidas a amparar no sólo a los obreros enfermos o inválidos, sino también a la hez de la sociedad, a los criminales? (…) Las más distinguidas damas de la República entran a los lugares más inmundos, a lugares donde no entrarían en su propia casa, en sus propios fundos, a contribuir con su óbolo a aliviar pobrezas y a alentar con sus consuelos las miserias morales. Es que no hay aquí sino una sola clase social; y si hay alguna que vaya siendo privilegiada es precisamente aquella que se dice explotada por las demás” (Boletín; 2-1-1908).

Por cierto, la derecha buscó también agregar a la impunidad de la masacre, su olvido. Como lo señaló el diputado Enrique Zañartu Prieto, en julio de 1908, “respecto de los sucesos de Iquique, que todos lamentamos, los diputados que deliberamos en esta Cámara, casa de vidrios a través de los cuales nos contempla el país entero, debemos trabajar porque más bien caiga sobre aquellos acontecimientos el manto del olvido, evitando de ese modo que se fomente la división de clases” (Eduardo Devés. Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa María de Iquique, 1907; LOM Ediciones, 1997, p. 11). Y lograron colocar dicho manto hasta que a fines de 1969 fue recobrada la memoria nacional sobre la masacre gracias a Luis Advis, quien compuso la Cantata Santa María de Iquique, interpretada por el grupo musical Quilapayún.

La crueldad, inhumanidad, mentira y soberbia demostradas por la derecha chilena en torno a la masacre de Iquique, marcaron un desgraciado precedente para todo el siglo XX. Esto se demostró en las numerosas masacres en contra de los sectores populares, que culminaron durante la dictadura de Pinochet y la cruenta refundación que impuso y que subsiste hasta el día de hoy.

Felipe Portales (*)

(*) Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro de su autor: Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 824, 20 de marzo, 2015)

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|