ECUADOR

Gutiérrez va perdiendo aliados

|

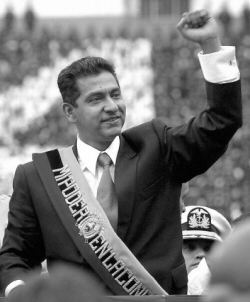

El presidente Lucio Gutiérrez, en menos de seis

meses en el poder, ha perdido gran parte de la credibilidad

de los ecuatorianos. De sus aliados políticos,

en particular. Lo dicen las encuestas, es un sentir generalizado

en la población y lo demuestran los hechos.

Uno de los más recientes remezones para el gobierno

de Gutiérrez fue el cese en la alianza oficialista

del Movimiento Popular Democrático, MDP, un pequeño

partido marxista que apoyaba al presidente manteniendo

su independencia de los dos grandes partidos de la coalición

gobernante: el partido Sociedad Patriótica 21 de

Enero, de Gutiérrez, y el partido Pachakutik, brazo

político del movimiento indígena ecuatoriano.

|

Gustavo Terán, presidente del MPD, anunció que

la separación del gobierno se debía “al sometimiento

creciente al Fondo Monetario Internacional, a la ausencia de respuestas

a las demandas sociales, a la negación de los derechos

laborales y a la regresión en algunos aspectos de la política

internacional”.

Luis Villacís, diputado del MPD, afirmó que Gutiérrez,

que se definió como de centro-izquierda en la campaña

por la presidencia, “ha girado a la derecha. Quiere privatizar

las empresas eléctricas y entregarse a las recetas del

Fondo Monetario Internacional”. Villacís afirmó

que Gutiérrez falló también en el combate

contra la corrupción, uno de los males endémicos

del país que ha recrudecido en el gobierno del ex militar,

según un sentir generalizado en la clase política

y muy especialmente en los cada vez más decepcionados electores.

El MDP era minoritario dentro de la alianza gubernamental que

abandonó el 6 de julio, luego de una multitudinaria asamblea

en Quito. El gobierno de Gutiérrez, coronel retirado del

ejército, le restó importancia al abandono de sus

aliados: “Ellos sabrán por qué tomaron la

decisión de retirarse”, expresó desapasionadamente

el ex coronel Patricio Acosta, secretario (ministro) de la Administración,

considerado el más cercano y estrecho colaborador de Gutiérrez.

Algunos gobiernistas llegaron a afirmar que el MPD “se coló

a última hora” al régimen.

En cifras, para el ex militar el MPD no tenía mayor significación:

cuenta con apenas tres diputados en el Congreso de cien legisladores,

y como cuota electoral recibió un solo ministerio en el

gabinete de quince miembros, el Ministerio del Ambiente, que ocupó

el antropólogo Edgar Isch; además tenía a

militantes en ocho cargos de relativa importancia en organismos

estatales menores.

Aunque su peso político específico es bajo, el MDP

tiene gran influencia y arrastre en el activo y siempre combativo

gremio de los 120 mil profesores agrupados en la Unión

Nacional de Educadores, UNE, que con frecuencia pone contra las

cuerdas a los gobiernos de turno con sus huelgas y manifestaciones

para exigir mejores salarios y mayor presupuesto para la educación.

Para muchos, esta base puede significar una brisa opositora que

podría transformarse antes de lo pensado en un ventarrón,

si la UNE sale a las calles y se lanza en abierto combate contra

el gobierno del retirado coronel Gutiérrez.

Y este ventarrón podría convertirse en huracán

debido a que existe una especie de vaso comunicante entre el marxista

MDP y la Confederación de Nacionalidades Indígenas

del Ecuador, Conaie.

La organización indígena siempre se ha proclamado

independiente de los partidos, pero suele unirse a las manifestaciones

y protestas de la Izquierda ecuatoriana. La Conaie es una organización

de peso, puesto que agrupa a la mayoría de las comunidades

indígenas del país y según estadísticas

oficiales, de los doce millones de habitantes de Ecuador, más

de cuatro millones son indígenas campesinos.

La fuerza de los indígenas ha determinado que muchos dirigentes

políticos los busquen como aliados para sus reclamos ante

los gobiernos, que suelen ser tradicionalmente sordos a las demandas

de los sindicatos y organizaciones sociales y populares del Ecuador.

Sin el apoyo de los indígenas bloqueando carreteras y marchando

hacia las ciudades, las manifestaciones opositoras pueden tener

poco impacto. Los llamados “levantamientos indígenas”

son muchas veces la escondida esperanza de los partidos y organizaciones

políticas para que los reclamos sean oídos.

Un “levantamiento indígena” fue el que derrocó

al impopular gobierno del presidente Jamil Mahuad, democratacristiano,

el 21 de enero del 2000. A esa acción de los indígenas

se sumaron los oficiales jóvenes del ejército, encabezados

por el entonces coronel Lucio Gutiérrez, y Mahuad cayó

tras un año y cinco meses de gestión.

Derrocado Mahuad, se formó un triunvirato que duró

tres horas. Las fuerzas armadas, como siempre actuando de “árbitro”

de la política ecuatoriana, entregaron el poder al vicepresidente

Gustavo Noboa para completar el período del presidente

caído. Noboa entregó en enero pasado el poder a

Gutiérrez, que ganó sorpresivamente en las elecciones

imponiéndose a veteranos y fogueados líderes políticos,

incluso a dos ex presidentes.

Fuerza vital para su triunfo fue el apoyo de la poderosa organización

indígena, que puso su confianza en el nuevo líder

que prometía cambiar al país, barrer con los corruptos

y ayudar a los pobres. Representados por el partido Pachakutik,

como su instrumento partidista, los indígenas por primera

vez en la historia ecuatoriana pasaron a ser gobierno, a estar

en el poder. “Nosotros no somos parte del gobierno, somos

EL gobierno”, enfatizaron sus dirigentes.

La cuota política de los indígenas fue la entrega

de tres ministerios: la cancillería, a cargo de Nina Pacari,

la cartera de Agricultura asumida por Luis Macas -ambos destacados

líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas-

y el Ministerio de Educación, que encabeza Rosa María

Torres, dirigente de Pachakutik.

Apenas iniciada la gestión de Gutiérrez, comenzaron

las públicas discrepancias con el movimiento indígena,

cuyos líderes se manifestaron en contra de las políticas

del gobierno. Surgieron amenazas y advertencias al ex militar

para rectificar rumbos, de lo contrario ellos le retirarían

su apoyo y dejarían la alianza gobernante. Gutiérrez,

desafiante, afirmó que si querían irse “las

puertas estaban abiertas”.

En junio se produjo el primer cisma: el influyente líder

indígena Virgilio Hernández renunció a su

cargo de subsecretario del Ministerio de Gobierno (Interior).

Afirmó que en el entorno de Gutiérrez “existen

fuerzas oscuras” y culpó al ex coronel Acosta de

tener mucho poder y una influencia negativa en la conducción

gubernamental. Hernández había sido uno de los más

fuertes defensores de la alianza de los indígenas con Gutiérrez

y había defendido con encendida retórica las primeras

acciones del gobierno. Aparentemente, para el líder indígena,

dirigente de la Conaie y también de Pachakutik, ya nada

se podía hacer dentro del gobierno y optó por la

retirada.

Este retiro tampoco pareció preocupar a Gutiérrez,

ya que los dirigentes de Pachakutik fueron enfáticos en

aclarar que la renuncia de Hernández no significaba una

ruptura del partido con el gobierno, aunque advirtieron que mantendrían

una actitud vigilante. Anunciaron que exigirían a Gutiérrez

no aceptar la injerencia del FMI, mantener el precio del gas y

el despido del equipo económico encabezado por el ministro

Mauricio Pozo, a quien consideran afecto al FMI e intransigente

defensor del neoliberalismo.

Si Gutiérrez desatiende los reclamos del partido Pachakutik,

la palabra podrían tomarla directamente los líderes

de la Conaie. Si deciden separarse del ex militar, la estabilidad

del gobierno podría entrar en un camino con impredecibles

consecuencias, tomando en cuenta que algunos dirigen- tes han

amenazado con recurrir, una vez más, a sus temibles “levantamientos

indígenas”

EMILIO GUERRA

En Quito

Cómo llegó Gutiérrez al poder

Lucio Gutiérrez, a sus 43 años de edad, era un

desconocido coronel del ejército cuando, en enero del 2000,

encabezó a oficiales jóvenes -desde tenientes a

coroneles- que participaron en el derrocamiento del presidente

democratacristiano Jamil Mahuad. Era el 21 de enero. Esa fecha

pasó a formar parte del nombre de un partido político

fundado por Gutiérrez: Sociedad Patriótica 21 de

Enero, integrada en su mayor parte por ex militares, muchos de

ellos participantes en la caída del gobierno.

El detonante del derrocamiento de Mahuad fue una asonada de cinco

mil indígenas que, durante varios días, se apoderaron

de las calles de Quito que rodean el Congreso, al cual ingresaron

violentamente la mañana del 21 de enero con la ayuda de

los rebeldes uniformados encabezados por Gutiérrez. En

el edificio legislativo no había ningún congresista,

sino algunos empleados administrativos que no tomaron la precaución

de emprender la huida, como lo hicieron los honorables diputados.

Esa misma tarde, los indígenas, los militares insurgentes

y civiles de última hora que los apoyaron, ingresaron sin

resistencia al Palacio de Gobierno, en el centro colonial de Quito,

desde donde el presidente Mahuad había sido sacado casi

a empellones por su guardia militar que le aseguró que

ya no contaba con el respaldo de las fuerzas armadas.

Se formó un triunvirato, un general, un líder indígena

y un ex presidente de la Corte Suprema, de los cuales la historia

quizás no quiera acordarse (Carlos Mendoza, Antonio Vargas

y Carlos Solórzano, en ese orden). El triunvirato duró

tres horas. Fue desconocido por los altos mandos militares que

pusieron la banda presidencial a Gustavo Noboa, el solapado vicepresidente

de Mahuad.

Gutiérrez fue dado de baja por su participación

en la asonada indígeno-militar, pero inició una

meteórica carrera política. Con su partido Sociedad

Patriótica 21 de Enero, ganó la presidencia en las

elecciones del año pasado, llevado en brazos por el movimiento

indígena que le brindó su apoyo para ganar en las

urnas, en una segunda ronda electoral, al multimillonario empresario

Alvaro Noboa, sin parentesco con el presidente provisional a quien

sucedió Gutiérrez.

El ex militar asumió el mando el 15 de enero del 2003 por

un período de cuatro años, al término de

los cuales ha prometido un país totalmente cambiado, sin

corrupción y reactivado económicamente. Lleva seis

meses en el cargo, pero ciertos nubarrones hacen presagiar tormentas

que podrían poner en zozobra a este barco llamado Ecuador,

acostumbrado ya a navegar por recelosas aguas políticas,

con intempestivos cambios de presidentes entre otras cosas

E.G.

Lula y el funeral de la Tercera Vía

Lula viajó a Londres a participar en una reunión

de la ya fallecida Tercera Vía, que fue rebautizada como

“gobernabilidad global” para ver si puede ganar algo

de oxígeno, precisamente a través del propio Lula.

Ya Fernando Henrique Cardoso fue un invitado exótico a

esas reuniones, en las que Blair y Clinton trataban de demostrar

que había vida inteligente -es decir, Tercera Vía-

también en la periferia del capitalismo. Ese lugar será

ocupado ahora por Lula.

El presidente brasileño tendrá que hacer esfuerzos

por ajustarse, porque en estos lugares la Tercera Vía tuvo

una muerte prematura. Nacida en torno al documento llamado Consenso

de Buenos Aires, que contó con la firma de futuros presidentes

como Vicente Fox, Ricardo Lagos, Fernando de la Rúa, así

como con la colaboración del PT y del entonces candidato

a la presidencia de Brasil, Ciro Gómes. El documento, elaborado

por Jorge Castañeda, que fue después canciller de

Fox y por Mangabeira Unger, era una especie de “humanización

del neoliberalismo”, incorporando como conquista fundamental

las tesis del ajuste fiscal, pero, a pesar de eso, prometiendo

políticas sociales, recuperación del desarrollo,

generación de empleos, todo muy de acuerdo con la nueva

política del Banco Mundial.

En el mismo Buenos Aires el proyecto tuvo el fracaso más

estrepitoso, con la caída espectacular de De la Rúa.

Sin embargo, éste fue apenas un final más drástico

del fracaso al que también se condenaron Lagos y Fox. Estos

cometieron el mismo pecado que, posteriormente, repetirían

Jorge Batlle en Uruguay y Alejandro Toledo, en Perú, con

el mismo destino precoz: no salirse del modelo económico

neoliberal que fracasó en todas sus promesas. Habiendo

usado a América Latina como su laboratorio -el modelo fue

inaugurado en Bolivia y en el Chile de Pinochet- he aquí

que la resaca de la farra especulativa se hace más profunda

y extensa. En su marea ascendente, el modelo neoliberal permitió

elegir y reelegir presidentes en la primera vuelta -como Menem,

Cardoso y Fujimori. En su fase descendente, condena a los gobernantes

que insisten en mantenerlo a pesar del fracaso, dando como justificación

que es indispesable y/o que están preparando las condiciones

para salir de él.

Quien fue el mandatario escogido por Washington para ser su líder

en el continente, Vicente Fox, llega al final de su mandato, jugando

el destino de su gobierno en unas elecciones parlamentarias que

le han sido adversas. Pero ya antes su gobierno fracasó.

Fracasó porque jugó todas sus fichas a las relaciones

privilegiadas con el gobierno de Estados Unidos y sólo

recibe rechazos en retribución. La recesión norteamericana

y las medidas de seguridad tomadas después de los atentados

del 2001, empeoraron la situación de los 14 millones de

trabajadores mexicanos en Estados Unidos; al contrario de lo que

Fox y Castañeda prometían en razón de las

estrechas relaciones que mantienen con Bush. Por otro lado, aquella

recesión hizo que la economía mexicana, que con

el Nafta se convirtió en completamente dependiente de la

economía del vecino del norte, con exportaciones e importaciones

con Estados Unidos superiores al 90%, sufra los duros reflejos

de la profunda y prolongada estagnación norteamericana.

Además, Fox no hizo ninguna de las reformas que prometió

para liberar al Estado mexicano de las siete décadas de

dominio del PRI. Al contrario, hoy se sostiene que el ex ministro

de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, promueve el

retorno en plenitud al país del ex presidente priísta

Carlos Salinas de Gortari, refugiado hasta hace poco en Escandinavia

para huir del juicio a que está sometido su hermano, por

escándalos de corrupción en su gobierno neoliberal.

Se busca el apoyo de Salinas a determinadas reformas, entre ellas

la reforma previsional, que como en Brasil y en Francia se ajusta

a las reformas de segunda generación promovidas por el

Banco Mundial y que pretende impulsar el gobierno de Fox. Sería

algo inédito, ya que en México los presidentes quedan

condenados al ostracismo político después de sus

seis años de gobierno.

En vez de conmemorar los tres años de su elección,

que lo hizo pasar desde gerente general de Coca Cola a la presidencia

del país, Fox debió asumir la derrota en las elecciones

parlamentarias, sin haber conseguido la mayoría que necesita

por sobre el PRI y el izquierdista PRD. No queda más que

hacer abiertamente una alianza con el PRI, anticipando posiblemente

el regreso de éste a la presidencia.

No hay Tercera Vía, no hay gobernabilidad democrática

que resista un modelo económico neoliberal agotado y al

TLC de allá, llamado Nafta

EMIR SADER

Si te gustó esta página... Recomiéndala