| Edición

546 |

||||

| Portada |

||||

| Inicio | ||||

| Tradución | ||||

| Favoritos | ||||

| Recomendar Página | ||||

| Cartas al Director | ||||

| Libro

de Visitas |

||||

|

||||

| . | ||||

| Ediciones

Anteriores |

||||

| . | ||||

| En

esta Edición |

||||

| Editorial | ||||

| DESPERTAR DEL MOVIMIENTO SOCIAL | ||||

| Congreso | ||||

| Radio experimental en hospital siquiátrico | ||||

| Una

antena que rompe el silencio |

||||

| AQUÍ ESTÁN LAS PRUEBAS QUE EXIGE EL JEFE DE LA ARMADA |

||||

| QUE EL ALMIRANTE PIDA PERDÓN DE RODILLAS | ||||

| fueguinos | ||||

| Lo que vio Andrés Aylwin | ||||

| Diecisiete

años de horror y crímenes |

||||

| Haití | ||||

| El reino de la miseria | ||||

| Admite el ministro Francisco Vidal | ||||

| Unos

pocos manejan la agenda informativa |

||||

| Las

glorias |

||||

| Las Glorias del Ejército | ||||

| Jorge Lavandero | ||||

| Batiendo el cobre | ||||

Lo que vio Andrés Aylwin Diecisiete años

|

|

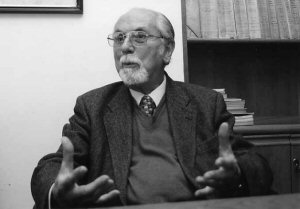

En 1973, Andrés Aylwin Azócar era diputado del Partido Demócrata Cristiano. Había sido elegido en 1965 por el antiguo Cuarto Distrito, y fue reelecto en 1969 y en las elecciones realizadas el año del golpe. En esa época, Andrés Aylwin se caracterizaba por un estrecho contacto con sus electores, en su mayoría obreros y campesinos. Presidió la comisión de Legislación y Justicia e integró la de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. |

Rechazó, desde el primer momento, el golpe de Estado

y fue uno de los firmantes de un manifiesto de dirigentes de la

DC que condenaba el asalto a la democracia y manifestaba total

adhesión a la libertad. Así comenzó un activismo

incansable a favor de las víctimas de la dictadura.

Andrés Aylwin hizo valer su profesión de abogado

para alzar su voz en innumerables alegatos ante los consejos de

guerra, interpuso centenares de recursos de amparo en favor de

obreros, profesionales, mujeres y estudiantes víctimas

de la represión. Denunció los crímenes de

la dictadura ante organismos nacionales e internacionales. Ello

le valió ser relegado a la aldea aymara de Guallaitire,

a 4.500 metros de altura en la frontera con Bolivia. Regresó

para asumir una incansable denuncia de asesinatos, torturas, campos

de concentración, prisiones secretas y de la siniestra

impunidad de los aparatos de represión.

Cuando le propusieron escribir sus memorias, optó por referirse

sólo a los diesiete años de la dictadura, en los

que fue una conciencia valerosa e implacable siempre dispuesto

a decir la verdad al precio que fuera. Escribió un volumen

de 460 páginas que llamó Simplemente lo que vi (1973-1990)

y los imperativos que surgen del dolor, que publicó Lom

Ediciones. Allí narra “la realidad que me tocó

ver y vivir en ese tiempo, en mi entorno inmediato”. No

se trata de un análisis de lo ocurrido en Chile a partir

del 11 de septiembre de 1973, sino de la narración de un

conjunto de hechos estremecedores y próximos.

“Lo recordado -dice- son crímenes y crueldades que

llevaron a la muerte o degradación a millares de personas

y junto con ello, a la destrucción de valores que eran

parte sustancial de nuestra vida e historia. Crímenes que

además provocaron el terror de grandes masas de chilenos

haciendo posible que, en medio del silencio y la pasividad de

la gente, la mayoría pobre y de clase media de nuestro

país fuera privada de conquistas, avances y dignidades”.

Andrés Aylwin reafirma su condición de testigo.

Y subraya que su imperativo moral surge con más intensidad

“al constatar que la maldad tiende hoy a relativizarse,

incluso a justificarse, y que al interior de nuestra sociedad

se mueven extrañas fuerzas -las mismas que ayer desataron

la crueldad y usufructuaron de ella- que ahora intentan transmitir

una visión falsa, a veces idílica de lo que fue

el gobierno de Pinochet y de la derecha chilena”.

LA SIRENA DE

LA MAESTRANZA

Empieza por recordar en el libro las casas y lugares de San Bernardo,

ligado a su infancia y juventud. El hospital, donde vio aliviar

dolores de familiares o amigos, la iglesia y otros escenarios

pueblerinos y agrestes que frecuentó durante muchos años.

En esos espacios, revive lo que fue la dictadura en la vida diaria

de una comunidad “para hacer conciencia de la perversidad

que nos afectó durante diesiete años, que estuvo

presente al lado nuestro, junto a nosotros”.

En 1929 los padres de Andrés Aylwin decidieron vivir en

San Bernardo, atraídos por la paz y el aire puro. El padre

de la familia, Miguel, era un juez que llegó a ser presidente

de la Corte Suprema. Residieron en una casaquinta de la avenida

Portales, una gran avenida con castaños, plátanos

orientales y magnolios paralela a la línea del ferrocarril.

Estaba frente a la maestranza de FF.CC. del Estado, en la que

llegaron a trabajar más de dos mil obreros. Una potente

sirena despertaba a todo el vecindario a las 6:30 de la mañana.

Un tren llegaba a las siete, con los trabajadores que vivían

en Santiago o en Lo Espejo. El sindicato obrero era uno de los

más poderosos del país.

La crisis del salitre, a comienzos de los años 30, y otras

situaciones hicieron llegar a San Bernardo una ola de cesantes.

Algunos dormían frente a la casa de los Aylwin. La realidad

de San Bernardo determinó que la familia se sensibilizara

con los problemas sociales.

Andrés Aylwin y sus hermanos, alumnos del liceo de San

Bernardo, participaban en las fiestas patrias que se celebraban

en la maestranza de ferrocarriles entre guirnaldas, banderas,

empanadas y chicha. Concurría casi todo el pueblo. Era

un lugar de encuentro democrático que no consideraba clases

sociales ni diferencias políticas.

A esa misma maestranza ingresó, el 28 de septiembre de

1973, un grupo de soldados fuertemente armados que arrestaron

a nueve trabajadores, a los que se sumaron otros dos detenidos

en sus domicilios. Pasaron días sin que se supiera de los

presos: se extendió el rumor de que habían sido

fusilados. Sus compañeros y familiares tuvieron pronto

la evidencia de que así había ocurrido. La mayoría

de las víctimas no sobrepasaba los treinta años.

A sus familiares no les fue posible ver los cadáveres ni

recuperar sus cuerpos. Luego, el dirigente sindical Sergio Sotolichio

pudo testimoniar la suerte de sus compañeros y describió,

desgarrado, lo que vio: “Nunca olvidaré sus rostros

y cuerpos hechos pedazos. No sólo eran los proyectiles

de guerra. Era como si la furia con su máxima crueldad

e irracionalidad se hubiera desencadenado sobre ellos, despedazando

sus miembros”.

En los meses que siguieron a los asesinatos de los once dirigentes

sindicales, la maestranza de San Bernardo empezó a morir

lentamente. Todo lo que fuera propiedad del Estado comenzó

a ser privatizado. Miles de buses hicieron languidecer la actividad

de las estaciones ferroviarias; fueron suprimidos ramales, se

levantaron las vías férreas. Los trabajadores ferroviarios

pasaron a ser cesantes o jubilados con míseras pensiones.

LOS ASESINATOS DE PAINE

Casi paralelamente más de cien campesinos habían

sido arrestados en la zona de Paine. Estaban ligados al proceso

de reforma agraria y de sindicalización campesina. Sus

familiares acudieron a Andrés Aylwin para que ayudara a

ubicarlos y los asesorara como abogado.

Piquetes de carabineros, acompañados de civiles miembros

del Partido Nacional, habían detenido a los trabajadores

agrícolas. Se hablaba de personas que habían sido

asesinadas por grupos de civiles y uniformados, cuyos cadáveres

habían sido arrojados en sectores rurales. Patrullas militares

también habían efectuado operativos en diversos

sectores, desde Huelquén hasta la laguna de Aculeo, incluyendo

Paine.

Uno de esos crímenes tuvo como escenario la viña

El Escorial, de Paine. Allí se efectuó un operativo

en que participaron un centenar de militares, apoyados por un

helicóptero. Disparaban al aire y a las puertas, allanaron

las casas con grandes destrozos. A los hombres los reunieron en

la cancha de fútbol y los sometieron a brutales tratos.

Casi todos los detenidos -igual que en San Bernardo- eran jóvenes,

entre 16 y 30 años. Fueron conducidos al campo de prisioneros

del cerro Chena, en San Bernardo. Sólo tres regresaron

juramentados para guardar silencio. Los restantes, fueron fusilados

y sus cadáveres se conservaron por años en el Instituto

Médico Legal. Sus funerales se efectuaron recién

en enero de 1991.

El macabro balance de los arrestos en la zona de Paine incluyó

a diecisiete campesinos del fundo El Escorial, catorce del 24

de Abril y a sesenta personas de Aculeo, Champa y Paine. “En

síntesis -dice Aylwin- en lo que hoy es la provincia del

Maipo más del ochenta por ciento de los crímenes

de la dictadura fueron perpetrados en octubre de 1973”.

Ese mismo mes la llamada Caravana de la Muerte hizo desaparecer

a setenta y cinco chilenos, desde Cauquenes hasta Calama. También

se registraron crímenes masivos en Parral, Talcahuano,

Puente Alto, Llanquihue, Porvenir, Chihuío, Panguipulli,

Mulchén y Lago Ranco. Y en Santiago, en la remodelación

San Borja y en El Arrayán. Asimismo figuran en la fatídica

lista de ese mes los campesinos y pobladores que fueron arrojados

a los hornos de Lonquén.

En el otrora apacible San Bernardo ocurría otro hecho que

conmovía a sus habitantes. El cura español Juan

Alsina partió desde la casa parroquial a su trabajo en

el Hospital San Juan de Dios, en Santiago. Fue detenido y conducido

al Internado Nacional Barros Arana, desde donde fue sacado para

ser fusilado en el puente Bulnes del río Mapocho. Su cadáver

apareció en las riberas del río. Muchos de los detenidos

que figuraron en las nónimas y cuyos cuerpos nunca han

sido encontrados fueron arrojados -según el Ejército-

al mar. En esas listas está el industrial Andrés

Pereira, padre de la abogada Pamela Pereira.

Para olvidar por unos días esa orgía de sangre,

Andrés Aylwin fue con su esposa a Temuco, en el verano

de 1974. Allí encontró el mismo cuadro de represión.

Le informaron que en el puente del río Toltén fusilaron

a campesinos y ex dirigentes de la Unidad Popular. Allí

estaban, como testimonio, las perforaciones de bala en las barras

metálicas del puente.

“BATALLON JUDICIAL”

DE LA DICTADURA

En octubre de 1973, Andrés Aylwin pidió una entrevista

con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano,

para hacerle presente las arbitrariedades cometidas con tantas

personas. El juez Urrutia, abierto partidario de la Junta Militar,

escuchó con impaciencia al abogado Aylwin y le dijo: “Lo

que tú no entiendes es que aquí hay una guerra y

que si ellos hubiesen obtenido la victoria, estaríamos

muertos. Pero ellos no triunfaron...”

La orientación de los tribunales era “no crearle

problemas” a los que “habían salvado a la patria”.

De acuerdo a esa concepción -escribe Aylwin- los tribunales

eran tan sólo un “batallón” o una “división”

dentro del movimiento liberador y triunfante. Configuraban el

“frente judicial”, para seguir la terminología

de Pinochet en aquellos días. El ministro Israel Bórquez,

por ejemplo, llamó a Aylwin para preguntarle qué

pretendía con sus recursos de amparo pues “todas

esas personas debían estar muertas”. Es una demostración

de que se estaba asesinando a ciudadanos con la tolerancia y conocimiento

del Poder Judicial.

Andrés Aylwin asistió, como espectador, a un consejo

de guerra en San Antonio. Eran defensores de los acusados un teniente,

un capitán y un mayor. Aducían que sus defendidos

eran ingenuos “que envenenados por el marxismo internacional”

se habían transformado en activistas de la Unidad Popular,

pero que estaban profundamente arrepentidos y dispuestos a reintegrarse

a la sociedad como ciudadanos patriotas y padres amantes de sus

hijos.

Presenció también el juicio a una niña de

16 años, Marcela Bacciarini, cuyo padre había sido

asesinado y estaba acusada de haber leído un manifiesto

de la Unidad Popular por la radio. La joven sufrió un shock

nervioso ante el tribunal militar, apenas podía articular

palabra, aterrada e indefensa. Andrés Aylwin se conmovió

tan profundamente que allí definió cuáles

serían sus tareas futuras: “Pienso que allí,

más que en otros lugares, tomé una decisión

que mantuve inevitablemente a través de los años.

No le creía nada a la tiranía o a su prensa, ni

a las supuestas fugas, ni a la negación de los arrestos,

ni a sus informaciones siempre llenas de embustes. Esa fue la

brújula que me señaló el camino por muchos

años y que un día me llevaría al encuentro

de nuevas verdades. Dramáticas y crueles verdades que estaban

al lado nuestro, junto a nosotros, al alcance de cualquier persona

predispuesta a escuchar las voces del dolor”.

LA DOCTRINA

DE JAIME GUZMAN

La derecha no llamó jamás a los militares a la

prudencia. Al contrario, algunos rechazaron la moderación

y descartaron una “dictablanda”. Una minuta de Jaime

Guzmán Errázuriz, días después del

golpe dice: “El éxito de la Junta está directamente

ligado a la dureza y energía que el país aplaude.

Todo complejo o vacilación en este propósito será

nefasto. El país sabe que enfrentará una dictadura

y la acepta”. El mismo Guzmán fue el autor de la

doctrina “la Junta de Gobierno no responde ante nadie, sino

ante Dios y la historia”, consagrada en la sesión

de la Comisión Constituyente del 5 de septiembre de 1974.

El ya mencionado Urrutia Manzano le reprochó al abogado

Gastón Cruzat crear problemas “a los salvadores de

la patria” cuando éste le habló del fusilamiento

y torturas a Eugenio Ruiz-Tagle. Cruzat sufrió el desprecio

de muchos de sus colegas de derecha y recibió amenazas

de expulsión del país. Los abogados vinculados a

la defensa de los derechos humanos -dice Aylwin- vivían

en un clima de constantes amenazas, de asedio de los agentes de

la CNI, de intimidación a sus familiares, de llamados telefónicos

insultantes.

Por eso fue muy valerosa la carta dirigida a la conferencia de

cancilleres de la OEA, realizada en Santiago en junio de 1976,

firmada por los abogados Eugenio Velasco Letelier, Héctor

Valenzuela Valderrama, Fernando Guzmán Zañartu,

Jaime Castillo Velasco y Andrés Aylwin Azócar. Decían

en lo medular: “Frente a cualquier reclamo en contra de

los arrestos, crueldades y crímenes el gobierno da por

agotada la investigación. Tan pronto recibe el informe

respectivo de la Dina niega haber arrestado a la persona muerta,

desaparecida, secuestrada o violada. Posteriormente, las cortes

de Apelaciones y Suprema se satisfacen siempre con el informe

del Ministerio del Interior, basado precisamente en el informe

de la Dina. Así, todo reclamo, toda angustia y toda tragedia

pasa al mundo del silencio absoluto y al sufrimiento secreto de

las familias afectadas”.

Los medios de comunicación oficialistas -El Mercurio, La

Tercera, La Segunda- acusaron a esos abogados de “vende

patria”. El empresario Ricardo Claro y Jaime Guzmán

consideraron que la carta era “una cobardía moral”

y “parte de la conjura extranjera contra el gobierno de

Chile”.

Una semana después del término de la conferencia

de la OEA en Santiago, dos firmantes de la carta, Jaime Castillo

y Eugenio Velasco, fueron expulsados del país.

POLITICA DE EXTERMINIO

Antes, Andrés Aylwin había enviado a los presidentes

de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema un documento

para denunciar la detención y desaparición de Jacqueline

Binfa e indagar sobre la suerte de 119 detenidos desaparecidos

que figuraron en una lista publicada en dos periódicos

creados por la Dina en Argentina y Brasil. El escrito no fue jamás

contestado, a pesar que fue leído en el Pleno de la Corte

Suprema causando impresión. Los magistrados rechazaron

sistemáticamente designar un ministro en visita para investigar

los hechos monstruosos denunciados por Andrés Aylwin.

La explicación para toda esta impunidad es una sola y tiene

en el libro una clara exposición: “En Chile se diseñó

una política de aplastamiento y exterminio por un gobierno

dirigido por quienes pensaban que ‘había que erradicar

para siempre el cáncer marxista’ (Leigh), que era

lícito ‘lanzar desde los aviones a los prisioneros’,

incluido el presidente derrocado (Pinochet); que creían

que ‘los marxistas no eran seres humanos sino humanoides

a quienes el demonio les había sacado el alma’ (Merino)

o que estimaban explicable el fusilamiento de campesinos en Lonquén,

pues afectaba a personas que ‘no eran un dechado de virtudes’

-como si sólo los muy virtuosos tuvieran derecho a vivir-

(Mendoza). Lo triste es que a estas personas con concepciones

anticristianas, la derecha política y económica

(representada por algunos de sus más conocidos líderes)

les reconoció, por razones de conveniencia o interés

de Estado, las más amplias facultades, calificando de traidores

a los que hacían cualquier cuestionamiento y consagrando

la doctrina de que los miembros de la Junta (los cuatro citados)

podían actuar con absoluta libertad y no debían

responder ni dar cuenta a nadie”.

Agrega Aylwin que a esos criterios se subordinaron el Poder Judicial

y los diarios de la empresa El Mercurio y Copesa. Mintieron, descalificaron

a los defensores de los derechos humanos, omitieron los crímenes,

santificaron a la dictadura.

En el verano de 1978 el valiente abogado fue relegado a Guallaitire,

un pueblo de treinta casas en el altiplano al interior de Arica,

en la frontera con Bolivia. Allí, a 4.500 metros de altura,

en pleno invierno boliviano la temperatura desciende varios grados

bajo cero. Aylwin dormía en el suelo, sin frazadas. El

aire estaba impregnado de emanaciones sulfurosas provenientes

de un cercano volcán. Hizo ingeniosos esfuerzos para sobrevivir.

Caminaba lo justo para no entumirse, dormitaba exactamente lo

que su organismo requería, hacía contorsiones para

extraer algo de oxígeno de aquel aire enrarecido, subsistió

“en ese extraño mundo donde la conciencia se va perdiendo,

no se sabe si para siempre”.

El sargento del retén de Carabineros local comunicó

a sus superiores que se desligaba de toda responsabilidad si no

evacuaban de inmediato al abogado relegado. Fueron a buscarlo

una medianoche y lo trasladaron hasta una choza en el pueblo de

Molinos, a 60 kilómetros de Arica. Siguió durmiendo

en el suelo sin colchón ni frazadas.

EL MANTO DE LA VICARIA

Pero nada podía desalentarlo. Estaba al servicio de la

Vicaría de la Solidaridad, que prestó atención

jurídica a más de cuarenta y cinco mil personas,

patrocinó más de nueve mil quinientos recursos de

amparo, asistió a noventa y dos mil personas. La Vicaría

desarrollaba su trabajo con permanente hostigamiento, pero bajo

su manto “se hermanaron muchedumbres de soledades”.

Cuando la vida humana fue pisoteada, “la Vicaría

afirmó con coraje los valores morales; cuando parecía

que no había razón para creer en nada ni nadie,

la Vicaría fue bastión de la fe en el hombre, en

su dignidad y en su destino. Fue luz y esperanza, en tiempos de

muerte y oscuridad”, escribe Andrés Aylwin.

Aylwin subraya el papel que cumplieron el cardenal Raúl

Silva Henríquez con los obispos de su entorno y el mártir

de la Vicaría, José Manuel Parada.

El libro dedica estremecidas y documentadas páginas a Sebastián

Acevedo, que se inmoló en Concepción exigiendo que

aparecieran sus hijos detenidos en cárceles secretas; al

campesino José Calderón Miranda, que logró

sobrevivir a un fusilamiento luego de ser lanzado al río

Maipo y que permaneció oculto durante cuatro años;

al secuestro y asesinato del médico Carlos Godoy Lagarrigue,

de San Bernardo; al asesinato de la joven embarazada Reinalda

del Carmen Pereira; al fusilamiento del médico Héctor

García y del dirigente sindical Jorge Lamich, de Buin;

al atentado, en Roma, contra Bernardo Leighton y su esposa; al

asesinato, en Washington, de Orlando Letelier y Ronnie Mofit;

al desalojo de 112 familias pobres del barrio alto, para ser arrojados

en San Bernardo y en sectores periféricos...

Lo que vio Andrés Aylwin fue un cuadro completo de aplastamiento

de la vida y los derechos de los chilenos por una dictadura que

agotó toda capacidad de asombro con sus crímenes

y el uso del terror permanente.

HERENCIA DE PINOCHET

¿Qué ha ocurrido después? Andrés Aylwin no es conciliador en sus conclusiones: “El régimen militar nos dejó una institucionalidad que permite que la minoría que usufructuó de la dictadura y que creó un esquema económico-social en su beneficio, pueda mantener no se sabe por cuanto tiempo las instituciones y estructuras sociales que la favorecen. Ello como resultado de un conjunto de aberraciones: sistema electoral binominal, altos quórums de votación para modificar leyes importantes, existencia de un Tribunal Constitucional conservador, senadores designados, traspaso de parte de la soberanía al poder armado, predominio del mercado y la derecha sobre los medios de comunicación”

LUIS ALBERTO MANSILLA

Si te gustó esta página... Recomiéndala