|

|

APEC APEC

Chile: ¿héroe o mártir

de la globalización?

La reciente cumbre del Apec (Asia Pacific Economic Cooperation) tuvo,

en principio y en apariencia, sólo ganadores. Ganó el gobierno,

que logró catapultar a Chile -o aquel concepto que llaman imagen-país-

a los primeros lugares de la agenda informativa mundial; ganaron los empresarios

chilenos, que intercambiaron tarjetas y lanzaron nuevos negocios con sus

pares asiáticos; ganaron las organizaciones sociales con la masiva

marcha del viernes 19, que elevaron una señal de potencia tal,

que el gobierno no pudo dejar de oír y, por cierto, ganó

el presidente Lagos, anfitrión y maestro de ceremonias que pudo

articular a los distintos y variados sectores, tanto nacionales como internacionales,

que se dieron cita en los salones y calles de Santiago durante un fin

de semana que fue la coronación -real o imaginaria- de las aspiraciones

que han tenido las clases empresarial y gubernamental durante más

de una década. En cierto modo -y muy en cierto modo- Chile se convertía

en un héroe de la globalización.

Chile un héroe y no un mártir de la globalización.

Así lo percibimos durante las transmisiones de televisión,

que expresaban a un país moderno o en una sólida carrera

hacia la modernidad. Organización, eficiencia, esfuerzo, alta tecnología,

cultura e inteligencia, abundancia pero no ostentación; orgullo

patrio, que no es chovinismo; elogios y más elogios. La imagen-país

trabajando a la perfección; el país al que aspira el imaginario

oficial estaba en todas las pantallas.

Mario Matus, representante de Chile ante el Apec, señala que “no

hay duda que a Chile, desde el punto de vista comercial, le ha ido bien.

Chile es uno de los pocos países a los cuales la globalización

le ha servido”. El funcionario afirma que la apertura comercial

ha permitido un mayor crecimiento económico, que redunda en una

disminución de la pobreza. De hecho, según cifras de Mideplan,

a comienzos de la década de los 90 el índice de pobreza

alcanzaba a un 45 por ciento de la población, que ha disminuido

a menos de un veinte por ciento. Pese a estos números, Matus reconoce

un problema, que es la mala distribución del ingreso, la que, sin

embargo, “no tiene nada que ver con la apertura, sino con la estructura

interna, las mentalidades, la cultura”.

Las exportaciones son, sin duda, la variable que ha tenido el comportamiento

más destacado de la economía chilena. A octubre pasado sumaron

US$ 25.996 millones, monto que es un 48,9 por ciento más alto que

los US$ 17.452 millones de octubre de 2003. Una tendencia, un fenómeno

con características de boom, que llevaría a esta actividad

comercial a sumar en diciembre una cifra superior a los US$ 30 mil millones.

Al observar el destino de las exportaciones por regiones, Asia es la que

exhibe el mayor dinamismo, con un crecimiento del 66,7 por ciento en el

período analizado, en tanto el Nafta (EE.UU., Canadá y México)

tuvo un crecimiento del 34,1 por ciento. Ambas zonas, que conforman básicamente

el área del Apec, registraron a septiembre exportaciones por US$

12.730, o el 55 por ciento del total. Se trata, como se ve, de un área

que absorbe más de la mitad de las exportaciones nacionales, en

la cual hay varios acuerdos de libre comercio: con Estados Unidos, con

México, Canadá y Corea del Sur.

Las exportaciones han vuelto a constituirse en el motor de la economía,

la que este año, según las proyecciones oficiales, crecerá

en torno a 5,5 por ciento. No obstante, pese a la reactivación

económica, lo que también se constata de manera creciente

son al menos dos fenómenos: la reactivación, que está

acotada a las grandes empresas, no logra el eslabonamiento de otros sectores

productivos como las pymes, y tampoco -al incorporar alta gestión

y tecnología de punta- no genera nuevos empleos. En suma, tenemos

una gran empresa (factura el 96 por ciento de los volúmenes exportados)

que es la que principalmente incide en el crecimiento del PIB. Sin embargo,

tenemos también una tasa de desocupación en alza y un progresivo

deterioro -financiero, tecnológico, de recursos de gestión-

de las pymes, que son las grandes generadoras de empleo. Se trata de un

fenómeno estructural del actual modelo de desarrollo, el que, podríamos

decir, aumenta las desigualdades. El éxito gozado en la gran corporación

de servicios o en la exportadora de materias primas, se basa en la flexibilización

laboral, en la reducción de costos de personal, en las altas tasas

de interés a los consumidores y las pymes, en las costosas tarifas

de los servicios otorgados por las grandes y concentradas empresas.

UNA ECONOMIA SEGMENTADA

Se trata de un fenómeno económico anómalo,

que ha dividido la economía chilena en dos grandes áreas

que avanzan a muy diferentes velocidades: la gran empresa orientada a

los mercados externos y a los servicios y, por otro lado, las pymes, los

trabajadores y consumidores. Puede afirmarse también que esta segmentación

de la economía conduce a una brecha social que está expresada

de forma alarmante y clara en la inequidad en la distribución de

la riqueza, lo que ha puesto a Chile entre los diez países del

mundo con ingresos más desiguales. Como dijo un analista, Chile,

que desea incorporarse al club de los países desarrollados, tiene

una distribución del ingreso típica de país tercermundista.

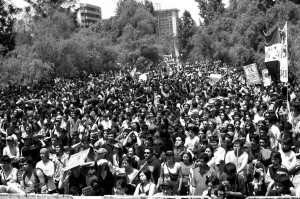

Es este fenómeno el que ha generado una gran masa de sobreexigidos

y molestos ciudadanos que ha comenzado a hacer uso de las escasas herramientas

de expresión social disponibles. Así fue el 31 de octubre

pasado con el aumento de la votación de los partidos extraparlamentarios

que rechazan el modelo neoliberal, y así fue también el

viernes 19 de noviembre, con una marcha de 60 mil personas por el centro

de Santiago que se convirtió en la mayor manifestación ciudadana

desde el triunfo del No. Aun cuando el presidente Lagos haya afirmado

que la gran mayoría de los chilenos estaba feliz con la cumbre

del Apec -que no es lo mismo que con el modelo de desarrollo- no es posible

desconocer en estos dos eventos el germen de un movimiento social, una

multitud que impugna la globalización no como fenómeno de

integración con el mundo, sino en su faceta neoliberal, que enfatiza

la globalización como mero proceso comercial, empresarial y financiero.

Aun cuando la alta tasa de crecimiento y su consecuente disminución

de la pobreza está relacionada con el modelo de apertura de mercado,

es también éste el que ha fomentado esta concentración

de las actividades productivas, el alto desempleo y la inequidad en la

distribución de la riqueza. La apertura de mercado es aprovechada

por las grandes corporaciones, tanto en exportaciones, importaciones como

inversiones, lo que incide en la creciente concentración de las

actividades económicas, tanto productivas como de servicios: quienes

exportan son grandes y pocos; quienes invierten desde fuera, son también

pocos y muy grandes.

El impulso del gobierno al modelo económico de explotación

y exportación de recursos naturales, a través de la ampliación

de tratados de libre comercio puede incidir positivamente en las exportaciones

y por extensión en la tasa de crecimiento del producto, pero mantendrá

e, incluso, profundizará esta brecha económica. Por tanto,

la nueva arremetida comercial hacia los países del Apec, con los

cuales se negocian y se estudian nuevos tratados de libre comercio, no

ofrecerá un cambio cualitativo para nuestra economía. De

hecho, el 90 por ciento de las exportaciones hacia la zona Apec corresponden

a recursos naturales y naturales procesados. Y de este total, el 56 por

ciento a los sectores minero y forestal.

Sobre estos antecedentes y observaciones, cabe preguntarse si este auge

exportador ha contribuido no sólo al crecimiento de la economía

chilena, sino al bienestar de la población. El gran argumento del

gobierno de la Concertación para suscribir los TLC con Estados

Unidos y con la Unión Europea ha sido el favorable impacto que

tendrían en el empleo. No obstante, éste ha sido no sólo

nulo, sino regresivo. Y vemos aquí nuevamente la brecha: por un

lado exportaciones, crecimiento del PIB y altas utilidades empresariales

(las que aumentaron un 30 por ciento promedio en el primer semestre del

año), y por otro lado, aumento del desempleo y deterioro de la

calidad de los trabajos a través de las acciones empresariales

que apuntan a flexibilizar las jornadas, funciones y salarios. En efecto,

las estadísticas oficiales de desempleo muestran un aumento sostenido

de este indicador desde abril pasado, el que durante los últimos

cinco meses se ha ubicado por encima de los niveles de 2003. A agosto

pasado, la tasa de desempleo nacional alcanzó un 9,9 por ciento,

la más alta para este mes desde 2001.

CRECIMIENTO NO ES

IGUAL A EMPLEO

La Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable

(Acjr), una organización que ha monitoreado los tratados de libre

comercio suscritos por Chile así como el Apec, estima que este

fenómeno demuestra la baja o nula relación entre los tratados

de libre comercio y su impacto en el empleo. En agosto pasado, puede observarse

que las exportaciones hacia la Unión Europea ascendieron un 63

por ciento, a Estados Unidos un 35 por ciento y a Canadá, un 96

por ciento, tres naciones y áreas comerciales con las cuales existen

TLC. En tanto, agosto, hemos visto, tuvo una alta tasa de desempleo.

Desde los inicios de las negociaciones del TLC entre Chile y Estados Unidos,

la Acjr ha advertido sobre este impacto desfavorable. Si hasta el momento

es posible detectar sus poco auspiciosos efectos sobre las exportaciones,

basadas éstas en recursos naturales, y sobre el empleo, que incluso

disminuye, hay otros ámbitos en los cuales ya se observan cambios,

que apuntan más hacia la expansión de los mercados corporativos

que a un bienestar económico del conjunto de la población.

Al respecto, se puede citar las modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual,

estimuladas por el TLC y por la industria cultural transnacional y los

grandes productores de software. Se trata de un cambio a la ley que, junto

con aumentar los controles sobre la copia ilegal, restringirá el

libre acceso a la cultura y a la información a amplios sectores

de la población, en especial a los más débiles.

En cuanto a las inversiones, el 53 por ciento de la Inversión Extrajera

Directa (IED) chilena proviene de la zona Apec. No obstante, un estudio

de la Acjr ha detectado que el origen asiático de estos flujos

es muy minoritario. “EE.UU. explica el 56 por ciento de los flujos

acumulados de IED a Chile, seguido de muy atrás por Canadá,

que participa en un 29 por ciento. En síntesis, el área

Nafta explicaría un 86% de los flujos acumulados de IED hacia Chile

desde la zona Apec. Japón aparece como el cuarto país de

origen de IED hacia Chile, con sólo 6%”. Por tanto, cuatro

de los 21 países de la zona Apec explican el 92% de la IED hacia

la economía chilena entre 1974 y 2003.

Las inversiones extranjeras y las provenientes de Estados Unidos se han

concentrado fundamentalmente en los sectores primarios, aunque en los

últimos años lo han hecho en la adquisición de empresas

de servicios ya existentes, particularmente de los sectores de electricidad,

telecomunicaciones y financieras. Son las denominadas inversiones sustitutivas,

que no generan nuevos empleos, y que, por el contrario, generalmente vienen

acompañadas de reestructuraciones y despidos.

LA DECLARACION

DE SANTIAGO

El espíritu de la Declaración de Santiago

refleja las políticas comerciales internacionales que Chile ha

mantenido hasta el momento. Así es como esta declaración

reafirma “la primacía del sistema multilateral de comercio

basado en reglas, el que nos permite procurar la liberalización

comercial a una escala global (…); respecto a los acuerdos comerciales

regionales y los acuerdos de libre comercio, acordamos que éstos

juegan un rol constructivo en acelerar la liberalización en la

región, contribuyendo así al logro de las Metas de Bogor

y al avance del proceso de la Organización Mundial de Comercio

(OMC)”. En otras palabras, lo que se acordó en Santiago es

cómo enfrentarán estos países las próximas

negociaciones multilaterales de la OMC y el impulso, en el seno de la

zona Apec, de diferentes tratados de libre comercio bilaterales.

Y en estos TLC (Chile ya tiene acuerdos firmados con Estados Unidos, Canadá,

México y Corea y estudia convenios con China, Nueva Zelandia, Singapur,

Japón y Perú) muchos aspectos del TLC con Estados Unidos

podrían sentar las bases para estas nuevas negociaciones. Es muy

posible que, de no variar el rumbo seguido hasta ahora, se continuará

la orientación comercial con los países de la zona y, lo

que es más preocupante, se introducirán mayores obligaciones

legales que las actuales en temas aún no acordados a nivel multilateral,

tales como aquellos relacionados con inversiones, servicios, materias

de propiedad intelectual, entre otros varios. Es decir, y pese a los deseos

del presidente Lagos de incorporar a los sindicatos en las instancias

del Apec, en estas conversaciones es muy posible que sólo los empresarios

y los gobiernos tengan un papel activo, quedando la sociedad civil relegada

a un carácter de observador o de activista urbano, como vimos durante

la Cumbre en Santiago

PAUL WALDER

Focalae: Una instancia de futura participación

El Apec, que es en teoría no sólo un foro de comercio sino

también de cooperación, se ha convertido, impulsado con

gran entusiasmo por los empresarios y los gobiernos (entre ellos el nuestro),

en un gran mercado que reproduce las actuales y desiguales relaciones.

De hecho, el ABAC -el Consejo Consultivo Empresarial de Apec- gana espacios

e influencia para trasmitir su perspectiva empresarial en las decisiones

y actuaciones del foro.

Relacionada con el Apec, existe Focalae (Foro de Cooperación América

Latina-Asia del Este), organismo creado en 1999 a instancias de Chile

y Singapur, con el objetivo de fomentar la cooperación económica,

política y cultural entre sus miembros, los cuales sólo

son países en desarrollo. De América Latina lo integran

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,

El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,

Perú, Uruguay y Venezuela. A diferencia del Apec, esta instancia

sí tiene un espacio de participación para la sociedad civil,

el cual ha sido ejercido, hasta ahora, por el sector académico.

En la II Reunión Ministerial, realizada en enero del presente año

en Filipinas, los países participantes abogaron por “un comercio

internacional más justo para superar las desigualdades sociales”.

En este marco, Argentina presentó una propuesta que contempla el

compromiso de trabajar por la eliminación de las subvenciones agrícolas,

además de facilitar el acceso de los productos de las naciones

en desarrollo a los mercados internacionales.

El Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este es una

propuesta abierta, que busca la promoción del diálogo político

y la cooperación entre los sectores gubernamentales y privados,

para el acercamiento de los pueblos. Sus objetivos son la promoción

de negocios y la generación de una red de colaboración e

intercambio intelectual y cultural, que facilite el acercamiento en áreas

de economía y comercio, inversiones, finanzas, ciencia y tecnología,

protección ambiental, cultura, deportes, turismo e intercambio

de personas. Es decir, que se toma desde una perspectiva multidimensional,

adecuada al escenario de la globalización

(Revista “Punto Final” Nº 581, 26 de noviembre, 2004)

Volver | Imprimir

| Enviar

por email |